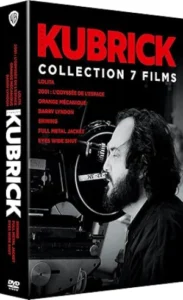

Orange mécanique (fr)

Un film de Stanley Kubrick 1973

Alex DeLarge, un sociopathe et violeur, qui s’intéresse à la musique classique et à l’« ultraviolence », dirige un petit gang de voyous (Pete, Georgie et Dim), qu’il appelle ses « droogies » (en russe, « droug » signifie « ami » ou « camarade »). Le film est la chronique de l’action criminelle du gang, puis de la tentative de réhabilitation d’Alex via un conditionnement psychologique controversé. Alex narre à la première personne l’action du film dans le langage nadsat, un argot anglo-russe (inventé par Anthony Burgess).

Musique : Wendy Carlos

Distribution : Malcolm McDowell / Patrick Magee / Michael Bates / Warren Clarke / John Clive / Adrienne Corri / Carl Duering / Paul Farrell / Clive Francis / Michael Gover / Miriam Karlin / James Marcus / Aubrey Morris…

Orange mécanique 1973

Moins novateur que2001, l’oeuvre précédente de Kubrick, Orange mécanique est l’exemple même du film qui vient exactement à son heure, répond à une attente du public tout en provoquant chez lui une surprise et un choc, et le comble ainsi totalement. Le film est d’abord pleinement de son époque en empruntant à une grande variété de genres littéraires et dramatiques (conte philosophique, allégorie, film à thèse, théâtre, satire et humour noir), tous affectés d’un coefficient important de fantastique et de SF. A la fin des années 60, aucun genre cinématographique ne possède plus de statut dominant. Sur le plan créatif, le fantastique et la SF les ont à peu près tous supplantés ou contaminés. C’est le cas ici. Le fantastique et la SF interviennent dans le cadre chronologique de l’action, le langage des personnages et dans le type de traitement appliqué au héros. Mais surtout ils donnent une dimension apocalyptique à toute l’aventure. Du point de vue thématique et sociologique, le film traite le problème numéro un de la plupart des sociétés modernes(présent dans très grand nombre de films), à savoir la violence. Mais Kubrick l’étudie sous un angle original, en comparant la violence de l’individu à celle de la société. Kubrick innove aussi en utilisant un style où, paradoxalement, le formalisme le plus échevelé renforce, au niveau des émotions ressenties par le spectateur, le caractère cruel, barbare et insupportablede cette violence. Quand il est le plus brilliant, le style de Kubrick repose en effet sur un équilibre très efficace entre la sophistication et la brutalité. Le sens de la fable d’Orange mécanique (qui laisse comme dans toute fable digne de ce nom une part non négligeable à la réflexion et aux hypotèses du spectateur) est que la violence de la société est encore plus néfaste et plus dangareuse que celle de l’individu. Kubrick dénonce l’absurdité d’une société qui chercherait à creer de l’ordre et de la santé avec des individus affaiblis et malades (car c’est bien une maladie qu’on a inoculé à Alex).

Dans un dénouement particulièrement noir et corrosif, Kubrick montre que la société, qui n’a peut-être pas aussi bien réussi son traitement qu’elle le croyait, cherche à récupérer la violence d’Alex et de ses compagnons. Orange mécanique représente le film le plus typique de son auteur par son ambivalence classique et baroque. Elle éclate aussi bien sur un plan formel que moral ou philosophique. Par la justesse, le bon sens (et on serai presque tenté de dire la banalité) de ses vues, par la clarté très distanciée de l’exposé qu’il en fait, ne dédaignant pas de recourir à des parallélismes théâtraux (rencontres identiques d’Alex avant et après son traitement) et aux saines habiletés d’une rhétorique bien comprise, Kubrick est un classique. Par sa volonté de démonstration à tout prix, par le martèlement avec lequel il tend à imposer ses effets et ses convictions, et surtout par son refus du réalisme, de la précision et du particularisme, refus par lequel il pense atteindre un public illimité sous toutes les latitudes, Kubrick est un baroque. Mais son refus du particularisme, et le fait par exemple que l’intrigue se passe dans un no man’s land vaguement anglo-saxon et dans des décors inspirés tour à tour par le film noir et par l’opéra, entrainent parfois une certaine confusion, surtout si le spectateur cherche à mettre des étiquettes politiques trop précises sur les personnages et sur le type de société où ils vivent. Ce baroquisme à moitié assumé de Kubrick est sans doute aussi la part la plus fragile et la plus vulnérable au vieillissement de son oeuvre.

Jacques Lourcelles – scénariste, traducteur, directeur de revue, historien et critique de cinéma – Dictionnaire du cinéma – Editions Robert Laffont. 1992

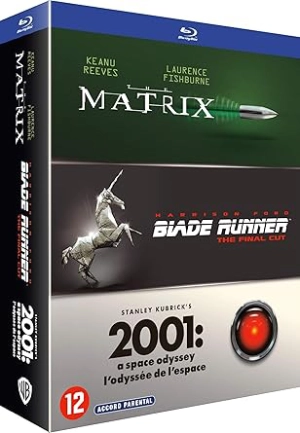

Coffret 3 Films 4K Ultra-HD + Blu-Ray Matrix + Blade Runner + 2001 : l'odyssée de l'espace

Il ne reste plus que 3 exemplaires

Plongez dans les livres audio, créations et podcasts Audible Original.

9,95 €/mois après 30 jours. Possibilité de résilier l’abonnement chaque mois.

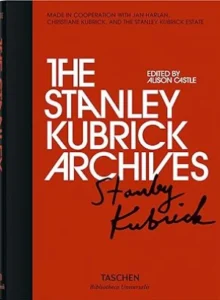

BU-Stanley Kubrick Archives HC Anglais – Relié – Illustré

24 août 2016 Édition en Anglais

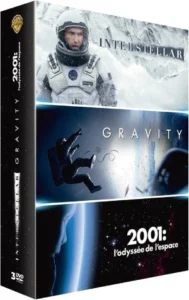

Interstellar + Gravity + 2001, L’Odyssée de l’Espace DVD

Il ne reste plus que 1 exemplaire

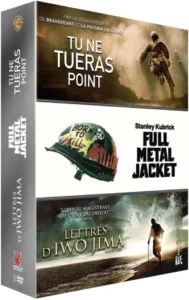

Tu ne Tueras Point + Lettres d’Iwo Jima + Full Metal Jacket

DVD Il ne reste plus que 1 exemplaire