| Un film de Akira Kurosawa 1950

Dans le Japon de la fin de l’époque de Heian (794-1185), quatre personnes présentent des versions sensiblement différentes d’un même drame : la mort par arme blanche d’un samouraï consécutive au viol de son épouse, au terme d’une embuscade tendue par un brigand. L’épouse s’est réfugiée ensuite dans un monastère.

L’évocation du cas se fait dans le cadre étrange et fantomatique de la porte Rashô (porte de la Vie, un édifice splendide mais ruiné par la guerre, où trois hommes du commun se sont abrités d’une pluie diluvienne : un bûcheron, un moine et un passant. Le bûcheron est obsédé par le procès auquel il vient de participer, à la suite de sa découverte en forêt du cadavre d’un samouraï assassiné : les versions des différents protagonistes de la scène ne coïncident pas et il veut « comprendre ».

Musique : Fumio Hayasaka

Distribution : Toshirō Mifune / Masayuki Mori / Machiko Kyō / Takashi Shimura / Daisuke Katō / Noriko Honma / Minoru Chiaki / Kichijirō Ueda

Rashomon 1950

Montré et primé au Festival de Venise 1951, Rashomon est à l’origine de la vague d’intérêt de l’Occident pour le cinéma japonais. Douzième film de Kurosawa, tiré de deux nouvelles de Ryumosuke Akutagawa (1892-1927), c’est une oeuvre de la maturité du cinéaste. Pleine de bruit et de fureur, riche en mouvements d’appareil qui courent après les personnages, les dépassent ou les encerclent et zèbrent l’espace avec une fébrilité baroque, elle révèle à l’évidence que la sérénité et le détachement ne figurent pas parmi les données premières de l’nnivers de l’auteur. Maniant en virtuose l’abstrait et le concret (par exemple dans les lieux de l’action, l’abstraction du tribunal où l’on ne peut voir ni entendre les interrogateurs s’opposant à la présence quasi cosmique de la porte de Rasho noyée dans un déluge), utilisant une direction d’acteurs variée et spectaculaire, tantôt introvertie et tantôt extravertie, Kurosawa s’acharne à démontrer qu’un seul point de vue, un seul type de valeurs, une seule tonaliténe sauraient permettre de déchiffrer l’énigme du monde. Et s’il entrecroise dans le récit de ce fait divers tragique des témoignages contradictoires, c’est moins pour souligner la vanité ou la faiblesse de l’homme (elles existent cependant) que pour faire sentir le gouffre qui s’épare les mots et les choses, la subjectivité et la réalité. Ce gouffre vient confirmer et aggraver l’opacité du réel. A cet égard, Rashomon est plus près de Faulkner que de Pirandello. L’épilogue << heureux >> cooncernant le bébé peut paraître surajouté. Il l’est en et ne faisait pas partie des deux nouvelles adaptées; mais, comme tel, il exprime bien le rôle et la place de l’humanisme dans l’oeuvre de Kurosawa. C’est une sorte d’acquis secondaire, un remède, un baume appliqué avec l’énergie du désespoir sur le désordre et les convulsions du monde, lequel demeure à toutes les époques fondamentalement barbare et indéchiffrable à l’homme.

Jacques Lourcelles – scénariste, traducteur, directeur de revue, historien et critique de cinéma – Dictionnaire du cinéma – Editions Robert Laffont. 1992

La Forteresse cachée

DVD

[Édition Collector]

Coffret

DVD

10 Toiles du Maître

Les 7 samouraïs

4K Ultra HD + Blu-Ray

Édition 70ème anniversaire

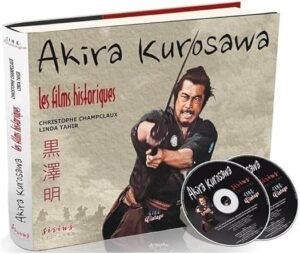

Les films historiques

DVD

[Édition Collector]